導入

フィギュアスケートの選手がスピンをするとき、腕を広げると回転が遅くなり、腕を体に引き寄せると速くなります。これは「慣性モーメント」が変化するためです。慣性モーメントは、物体の「回しにくさ」を表す量で、質量が回転軸から遠くに分布するほど大きくなります。

では、こんな疑問を考えてみましょう。大学院入試の物理問題でも題材にされるような、少し思考力を要する問題です。

同じ総質量を持つ「中身が空っぽの円筒」と「気体が入った円筒」、回しやすいのはどっち?

直感的には、中身が詰まっている方が回しにくそうに感じるかもしれません。しかし、気体は自由に動き回れる粒子のかたまりです。この「気体の自由さ」は、回しやすさにどう影響するのでしょうか?

この記事では、統計力学の考え方を用いて、この疑問を解き明かしていきます。

1. 舞台設定:回転する円筒の中の気体たち

今回の舞台は、角速度 ω でz軸周りに回転する円筒形の容器です。この中には、温度 T で熱平衡状態にある理想気体が閉じ込められています。容器も気体も、一緒になって回転しているのがポイントです。

気体粒子一つ一つは、デタラメな方向に飛び回る「熱運動」をしています。しかし、容器が回転しているため、全粒子は遠心力を感じて外側(円筒の壁側)に押しやられます。

確率分布

このときの粒子1個の状態は、以下の「確率密度関数」p(r,p) で記述されます。これは回転する系におけるカノニカル分布です。

p(r,p)=h3LZ~11exp(−kTH1(r,p)−ωM1(r,p))

重要なのは指数部分の H1−ωM1 です。これは回転する座標系で考えたときの、粒子1個が持つ「有効なエネルギー」と解釈できます。このエネルギーが低い状態ほど、粒子は存在しやすくなります。

この式を詳しく見ると、粒子は回転軸から遠いほどエネルギー的に不安定になる「遠心力ポテンシャル」を感じていることがわかります。一方で、粒子は温度 T に応じた熱エネルギーで運動もしています。この「外側へ向かう力」と「自由に飛び回ろうとする熱運動」のせめぎあいが、今回の問題を解く鍵となります。

2. 気体の「回しにくさ」=慣性モーメントを計算する旅

それでは、この気体の慣性モーメント Igas を計算していきましょう。慣性モーメントは、物体の各部分の質量 mi と、その部分の回転軸からの距離 ri を使って、I=∑imiri2 と表される「回しにくさ」の指標でした。

気体のように連続的に質量が分布している場合は、ある場所 r に粒子が存在する確率と、軸からの距離の2乗 (x2+y2) を掛け合わせて、容器全体で積分(合計)することで求めます。粒子の存在確率は、先ほどの確率密度関数 p(r,p) から計算できます。

この統計力学的な計算を実行すると、気体の慣性モーメント Igas が、気体の総質量 Nm、温度 T、容器の半径 R と角速度 ω などにどう依存するかが明らかになります。

3. 結論:空洞円筒 vs 気体入り円筒、勝者はどっち?

いよいよ結論です。計算した気体の慣性モーメント Igas を、「空洞円筒」の慣性モーメントと比較してみましょう。

比較対象:「空洞円筒」とは何か?

まず、比較の基準となる「空洞円筒」の正体をはっきりさせておきましょう。

ここで言う空洞円筒とは、気体と同じ総質量 Nm を持つ物質が、半径 R の円筒の側面に均一に張り付いている状態を指します。その慣性モーメント Icylinder は、全ての質量が回転軸から最も遠い距離 R にあるため、次のように計算できます。

Icylinder=(Nm)R2

この状態は、物理的に次のように見なすことができます。

「もし気体粒子が熱運動を一切やめて、遠心力によって全粒子が壁にびっしりと張り付いたとしたら…という、気体の極限状態」

これが、私たちの比較対象である「空洞円筒」の物理的なイメージです。

2.5 気体の慣性モーメントの計算(統計力学アプローチ)

それでは、前節で定義された気体の状態から、その慣性モーメント Igas を具体的に計算してみましょう。慣性モーメントは、気体を構成する全粒子 N の、回転軸からの距離の2乗の平均値 ⟨x2+y2⟩ を使って次のように定義されます。

Igas=N⋅m⟨x2+y2⟩

この統計平均 ⟨…⟩ は、粒子1個の確率密度関数(カノニカル分布)を使って計算します。

⟨x2+y2⟩=∫exp(−β(H1−ωM1))drdp∫(x2+y2)exp(−β(H1−ωM1))drdp

ここで β=1/(kT) です。この積分を計算するために、指数の中身 H1−ωM1 を整理します。

H1−ωM1=2m1(px2+py2+pz2)−ω(xpy−ypx)

この式は、運動量 p と位置 r が混ざっていて積分しにくいので、運動量の項を平方完成します。

H1−ωM1=2m1[(px+mωy)2+(py−mωx)2+pz2]−21mω2(x2+y2)

この変形が計算の鍵です。式の前半部分は運動量のみに依存する項、後半部分は位置のみに依存する「有効ポテンシャル」 Ueff(r)=−21mω2(x2+y2) となっています。

このおかげで、⟨x2+y2⟩ の計算における運動量 p の積分は、分子と分母で全く同じ形になるため、互いに打ち消し合います。結果として、計算は位置座標 r だけの積分に帰着します。

⟨x2+y2⟩=∫cylindere−βUeffdr∫cylinder(x2+y2)e−βUeffdr=∫e2βmω2(x2+y2)dr∫(x2+y2)e2βmω2(x2+y2)dr

この積分は、円筒座標 (r,θ,z) を使うと簡単になります。x2+y2=r2、体積素片 dr=rdrdθdz となり、積分範囲は 0≤r≤R、0≤θ≤2π、−L/2≤z≤L/2 です。z と θ に依存する項はないため、これらの積分は分子分母でキャンセルされ、残るのは r の積分だけです。

⟨r2⟩=∫0Reαr2⋅rdr∫0Rr2⋅eαr2⋅rdr=∫0Rreαr2dr∫0Rr3eαr2dr

ここで、計算を簡単にするため無次元のパラメータ α=2kTmω2 を導入しました。

この積分は、分母の積分 I(α)=∫0Rreαr2dr を計算し、その α に関する微分 I′(α)=∫0Rr3eαr2dr を利用するとエレガントに解くことができます。

まず分母は、

I(α)=∫0Rreαr2dr=[2α1eαr2]0R=2α1(eαR2−1)

次に分子は、この I(α) を α で微分して、

∫0Rr3eαr2dr=dαdI(α)=dαd(2αeαR2−1)=2αR2eαR2−2α2eαR2−1

したがって、これらの比を取ることで平均値が求まります。

⟨r2⟩=I(α)I′(α)=2αeαR2−12αR2eαR2−2α2eαR2−1=R2eαR2−1eαR2−α1

ここで、さらに無次元のパラメータ ε=αR2=2kTmω2R2 を導入すると、

⟨r2⟩=R2(eε−1eε−ε1)

とまとめることができます。

これにより、気体全体の慣性モーメント Igas が導出できました。

気体入りシリンダーの慣性モーメント

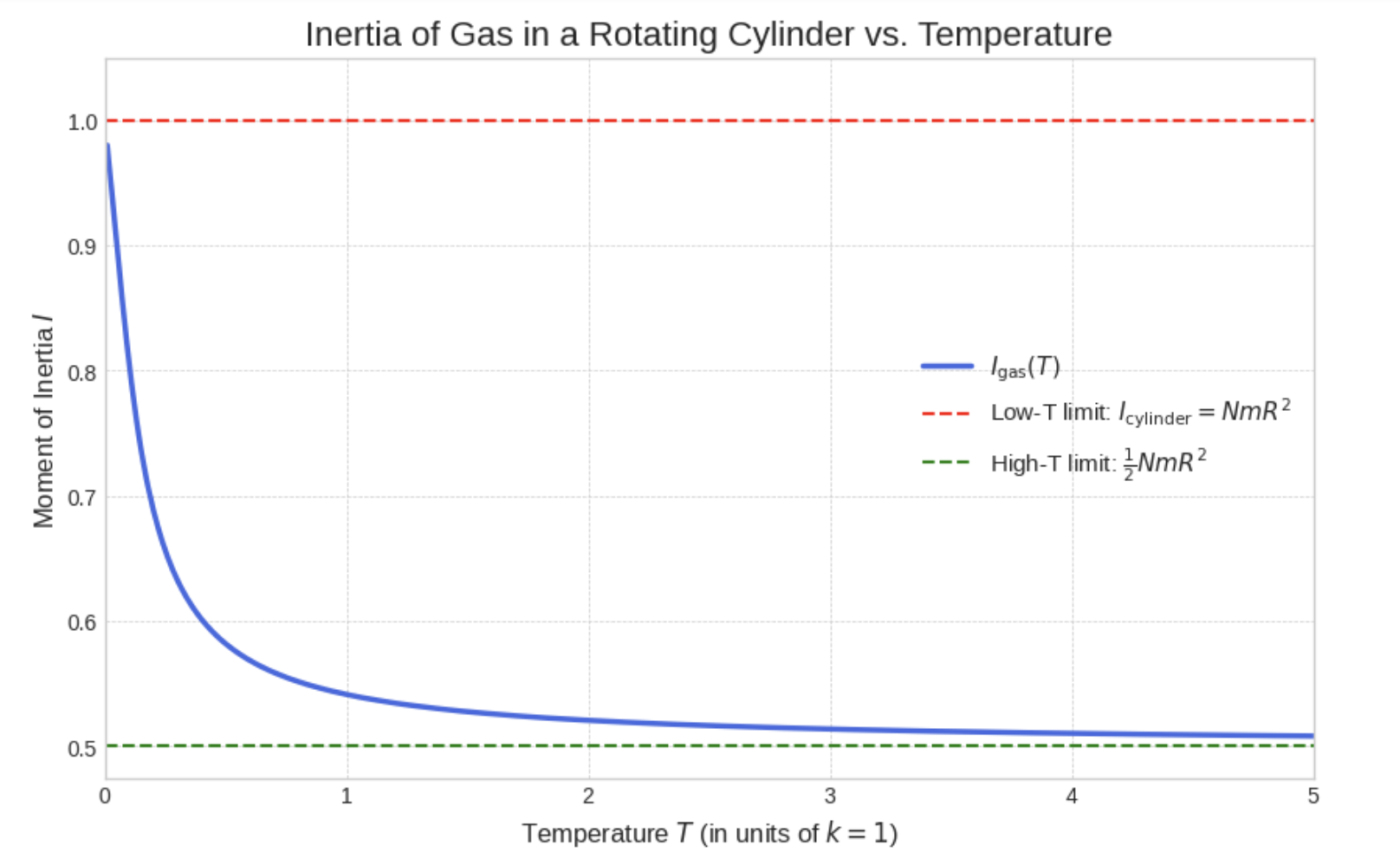

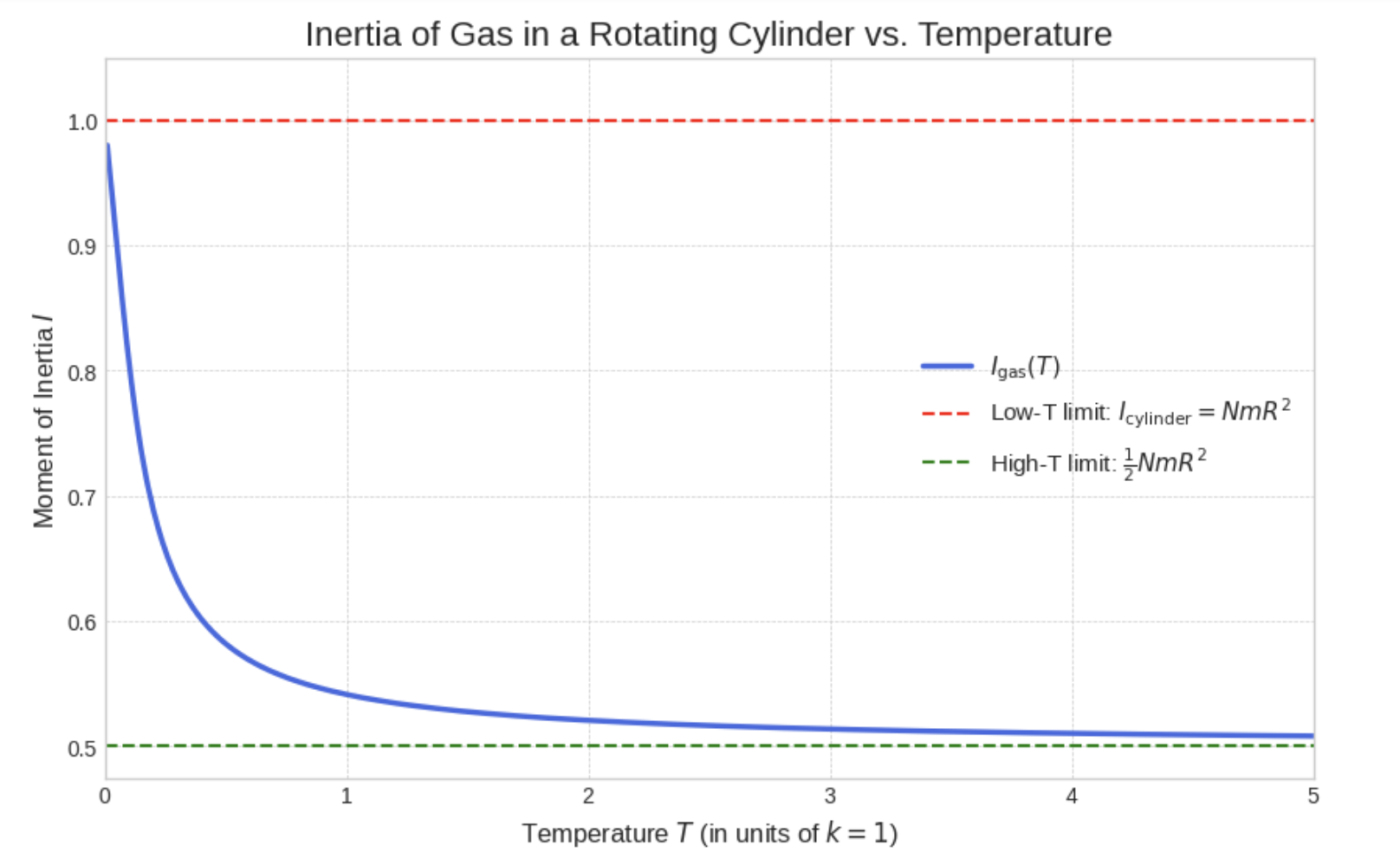

Igas=Nm⟨r2⟩=NmR2(eε−1eε−ε1)

ただし、ε=2kTmω2R2 は、回転によるエネルギーと熱エネルギーの比を表す重要な指標です。

この式は一見複雑ですが、重要なのは、ε>0 のとき、括弧 (…) の中が常に1より小さいということです。これは、eε>1+ε から証明できます。

このグラフからもわかる通り、高温では半減することがわかりますね。

比較と考察:熱運動が勝敗を分ける

さて、Igas と Icylinder はどちらが大きいでしょうか?

結論から言うと、温度が絶対零度でない限り、常に Igas<Icylinder となります。

Igas<NmR2

つまり、同じ総質量であれば、気体入り円筒の方が空洞円筒よりも慣性モーメントが小さく、「回しやすい」 のです!

なぜなら、気体粒子は「壁に張り付こうとする遠心力」と「自由に飛び回ろうとする熱運動」の綱引きの中で存在しているからです。

- 空洞円筒: 全ての質量が、回転軸から最も遠い半径 R の位置に完全に集中しています。

- 気体入り円筒: 粒子は遠心力で外側に追いやられるものの、熱運動によってその力に抗い、円筒の内部(中心軸に近い部分)にも必ず分布しています。

慣性モーメントは、質量と「軸からの距離の2乗」の積で決まります。気体の場合、たとえ少数でも中心近くに粒子が存在することが、全体の慣性モーメントを劇的に押し下げる効果を持っているのです。

温度による変化:極限状態を想像する

この綱引きの様子は、温度 T を変化させることで、より鮮明に理解できます。

-

低温極限 (T→0):

温度をどんどん下げていくと、粒子の暴れ馬のような熱運動(エネルギー kT)はどんどん静かになります。すると、回転による遠心力の影響が相対的に支配的になります。その結果、粒子たちはエネルギーが最も低くなる円筒の壁際へ、壁際へと追いやられていきます。

そして絶対零度という極限では、熱運動は完全に停止し、全ての粒子が壁に張り付いてしまいます。この状態は、私たちが先ほど定義した「空洞円筒」そのものです。

だからこそ、低温極限において、気体の慣性モーメント Igas は、空洞円筒の慣性モーメント Icylinder に限りなく近づいていくのです。

-

高温極限 (T→∞):

逆に温度を上げていくと、熱運動が非常に激しくなり、遠心力の影響を振り切って、粒子は円筒内をほぼ一様に飛び回るようになります。この場合、中心付近に存在する粒子の割合が大きく増えるため、慣性モーメントはさらに小さくなります。(計算上は、中身が詰まった「剛体の」円柱の慣性モーメントである Igas→21NmR2 に近づきます。)

まとめ、感想

今回の統計力学の旅から、以下のことが明らかになりました。

- 問いへの答え: 同じ総質量なら、気体入り円筒の方が空洞円筒よりも回しやすい(慣性モーメントが小さい)。

- その理由: 気体粒子は熱運動によって中心付近にも分布するため。質量が外側に集中している空洞円筒よりも、全体の慣性モーメントが小さくなる。

- 物理の面白さ: ミクロな粒子(原子・分子)の集団的な振る舞いを記述する「統計力学」を用いることで、マクロな世界の物体の性質(慣性モーメント)を見事に説明できる。

「中身が詰まっている方が重くて回しにくそう」という最初の直感は、粒子の自由な運動を考慮すると、必ずしも正しくないことが分かりました。物理学は、そんな直感を鮮やかに裏切ってくれる面白さも持っています。